转载内容。原作者 术士 Gandalf (Kinky Feminist创始人,致力于科学传播与公共教育)

~~~

近几年,每当公共事件中涉及到BDSM相关情节,都会随之引发一系列对于BDSM概念的科普。譬如最近被广为讨论的屈楚萧事件,在事发后便有很多媒体和独立作者发文,阐明究竟什么才是BDSM。这些文章的出现,一方面帮助大众理解这一概念,为BDSM去污名化;另一方面,可以端正视听,因为这些事件的核心往往并不是BDSM本身,而是诸如情感暴力这样较为普遍存在的问题。

不论作为科普,还是作为公共讨论的参与,还是作为BDSM形象的维护,这些信息的出现都是十分有益的。然而这其中最常见的两种说法,“字母圈不背这个锅”以及“SM是基于安全、清醒、知情同意的/两情相悦的权力互换”,我认为大有可以讨论的地方,其背后的一些逻辑亦值得大家警惕。

如前所述,我们最常听到的一种说法是,由于BDSM是“两情相悦的”、基于“安全、清醒、知情同意的SSC原则的”,那么对于某某事件,“字母圈”便“不背这个锅”。这一套说法表面上看是无可挑剔的,毕竟SSC的口号被许多BDSM社群都奉为圭臬,许多团体和个人都把它写在了自己的主页上以表明自己对于BDSM实践的标准和态度。同时,“两情相悦”,或者“双方都能得到满足”的说法也频频出现在对事件的讨论和微博评论中。而基于这些说法所定义的BDSM实践,去否定一些具有争议的行为的BDSM属性,从而保护BDSM社群的形象,在逻辑上也是通顺的。

虽然这是在公共讨论中最为常见的一种为BDSM正名的方式,甚至已经成为了一种习以为常的说辞,但是我们还是应该反思这一说法所构建的BDSM是否是合理的、是否是真实的。比如说,假如BDSM是“两情相悦”的,那么在付费的BDSM实践中,消费的一方为了满足自己的需求而购买了服务,但服务者本身对服务内容却可能并没有经济回报以外的兴趣。在这种情况下,是不是双方进行的就不是BDSM行为了呢?再或者,如果关系中的一方对BDSM感兴趣,而另一方虽然并不感兴趣,却在知情同意的前提下愿意配合伴侣,去做ta的“工具人”,此时双方的行为就不是BDSM行为了吗?

而被奉为BDSM黄金准则的SSC原则,同样充满了争议。如果“安全”才是BDSM,那么这一定义本身就充满了矛盾。因为安全本身便是相对的概念,何况Edge Play(边缘性游戏)恰恰是一些BDSM实践者的兴趣所在。在这样的前提下,谁来定义何为安全的?当公众眼中的安全和实践者自身对安全的判断不一致的时候,我们应该采取谁的标准?而个人,有没有权力选择自愿让自己的身体经历风险?这些都是复杂的问题,也引发了BDSM社群内部的激烈讨论,比如RACK、PRICK等口号的提出以替代传统的SSC。

而当这些争议不被讨论的时候,对于BDSM的科普很容易成为一种对于大众的安抚:BDSM虽然在形式上特殊,它依然是安全的、两情相悦的。而不符合这些标准的,并不属于BDSM的范畴。我想请大家和我一同思考的,恰恰便是这样一种话语。即,在这些标准之外的行为,并不是不好的BDSM,而从本质上不是BDSM。

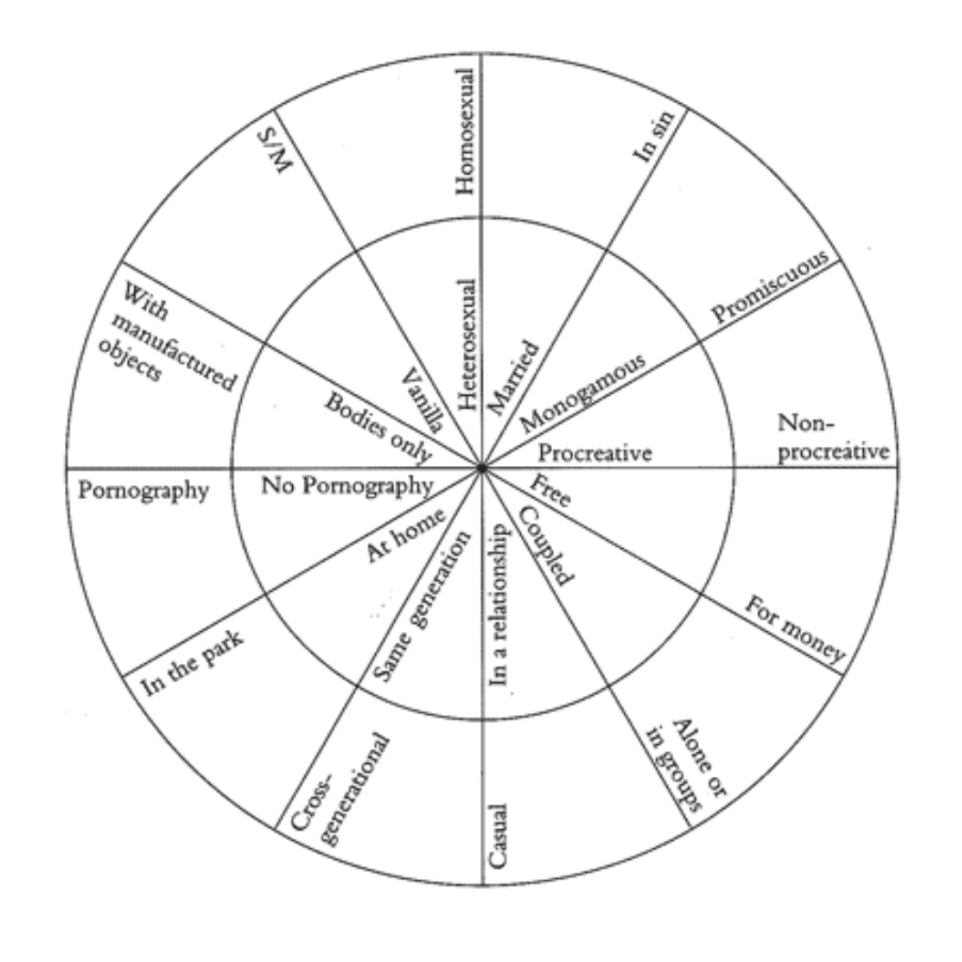

我们可以把对BDSM和对性的公共讨论进行对比。在讨论性的时候,我们往往在讨论什么是“好的性”和“坏的性”,最著名的例子如Gayle Rubin提出的charmed circle vs outer limits的划分,而BDSM便作为“坏的性”处在和vanilla对立的位置上。同样,我们很少听到有人争论付费的性行为是否是性行为,而是在讨论在伦理上应该去如何评价它。然而对于BDSM的讨论,我们的注意力则更多地放在“是”与“不是”上。如前所述,在屈楚萧事件的讨论中,鲜有涉及这是否是“好的”或是“糟糕”的BDSM实践,而多是从根本上否定其BDSM属性。

Rubin, “the Charmed Circle”

但BDSM显然并不是只有“好的”实践。在性关系中存在的问题在BDSM语境中往往都有可能发生。如果存在因为权力不平等产生的胁迫性的性行为,那么也存在被胁迫产生的BDSM实践。如果存在保护不当导致的不安全性行为,那么也存在不安全的BDSM行为。可是当这些“不好的”实践被越发严苛的定义所排除在BDSM之外的时候,BDSM本身变成了一种缥缈的、不真实的东西。它从一系列具体的实践变成了一种理想,而“真正的”BDSM行为本身则成为了一种评价的标准。

然而这种对于BDSM的负面的可能性的否定是危险的,它不单单塑造了一种排他的、迎合主流的权威霸占了对于BDSM的解释权,更为BDSM社群中实际存在的问题提供了一个借口。如果BDSM社群本身接纳了这样一种解释,则很容易在一种理想化的叙述中忽视了真实存在的问题,在辨别“真假SM”的过程中忽视了对“更好的”的BDSM实践的努力,甚至误以为符合这些标准的实践便是“好的”实践。当然,什么是“更好的”是一个非常值得讨论的话题,答案也因人而异,但“更好”的前提是要允许“不好”的存在。

对于屈楚萧事件,作者蜜汁兔叽在《字母圈专业博主的吃瓜观点:再不从屈楚萧身上吸取教训,真的别怪吃瓜群众给SM扣锅》中指出,“但是屈楚萧这迷得太典型了,典型到字母圈俯拾皆是,只不过他这种典型S刚好有一个人尽皆知的身份而已。”接触过BDSM社群的朋友,恐怕往往会遇见其中的阴暗面。事实上,在我自己做过的绳缚社群调查中,有三分之一的女性受访者曾经遭受过身体上的骚扰。至于在网络虚拟空间中的骚扰行为,就更加常见了。更甚者,假借BDSM的名义,施加言语和身体上的暴力,乃至强奸,都是会在社群内听到的事件。对于这些事件,单单说“这不是BDSM,是暴力”是不够的,单单说“没有设立安全词”而不再把一事件放在BDSM语境下去讨论,也是不充分的。

这是因为,这些事件虽然是社会已经存在的固有问题,但是它们的发生却和“BDSM实践”和“BDSM社群”两个具体的语境息息相关。我们需要考虑,一些BDSM实践的项目,是否会增加情感暴力的风险?一些BDSM社群的文化是否过于容忍对成员的骚扰和侵犯,以至于为施暴者提供了机会?只有这些问题被认识到是BDSM相关的问题并被社群讨论,我们才能在BDSM实践和对社群的构建中去解决它们,去拥抱“更好的”BDSM。

具体而言,我们可以想像一个类似屈楚萧事件的情境,倘若在一段关系中,一方很喜欢spanking,而另一方则毫无兴趣。在沟通之后,无兴趣的一方自愿在可接受的程度内被对方打。那么在这样的前提下,二人进行的行为是不是BDSM实践呢?我相信是的。甚至,它可能是一次“好的”BDSM实践,有兴趣的一方对力度控制得当,无兴趣的一方虽然依旧无兴趣但是觉得可以接受,二人也增进了了解。当然,它也有可能是一次“坏的”BDSM实践。有兴趣的一方可能为了让对方迎合自己,采用了胁迫式的沟通方式甚至采用了欺骗,或者在实践的过程当中丝毫不顾及对方的感受。这些做法我相信大家都会同意是错误的,但是二人的实践依然是BDSM实践,即便是不好的实践。

至于为什么BDSM社群急于通过定义BDSM来消除“不好的”BDSM,我希望谈论两个角度。

首先,为了消除污名化和拓宽生存空间,BDSM社群在形象上所诉诸的努力由来已久,毕竟,SSC原则的提出本身便可以看作男同性恋BDSM社群GMSMA对于强迫式的、剥削式的BDSM的一种回应。有趣的是,SSC的提出首先应该被看作是一种对“好的”BDSM和“坏的”BDSM的一种讨论。它的提出者David Stein指出,提出SSC的动机是“区分我想做的那种S/M和常常被和‘sadomasochism’这一词联系在一起的那种犯罪式的虐待与神经质的自我毁灭行为”。他明确指出,SSC的本意“并非是一种需要追求的理想或者一种在整体上定义S/M的方式”,而是作为一种“在伦理上值得辩护的S/M的最低标准“。

然而事与愿违,Stein提到,S/M本身在今天往往被通过SSC来定义。我想,这种定义的存在在一定程度上的确提升了BDSM在大众文化中的接受度与商业上的适销性,这对于BDSM社群的生存来说是至关重要的。但同时这些标准的存在也被视为一种向主流文化的妥协。对于追求edge play和将反叛(transgression)作为BDSM精神核心的实践者来说,这种妥协无疑是一种背叛。而在这一张力背后所体现的,是BDSM作为一种矛盾体的本质:接纳与反叛的矛盾,个体与社群的矛盾,私人与公共的矛盾,生命驱动力与死亡驱动力的矛盾,等等。

说到这里,便要提到今天所要谈论的第二个角度。在简体中文语境中,因为特殊的原因,BDSM社群往往由“字母圈”来指代。但是除了S或者M这样常见的硬性标签,鲜有泛指BDSM实践者的词(有些地方会用BDSMer)。所以我们往往会听到类似于“你是字母圈的人吗?”这样的问题,似乎默认了BDSM实践者都是某个无形的圈子的一员。结果是,如果一个人想要说明自己是BDSM实践者而又并没有参与任何BDSM社区,那么ta便要加上一句“但是我不在圈子里”。而以上提及的诸多矛盾,和许多应该被讨论的问题,便在这种个人和群体的等同中被消解掉了。

因此,我认为这种默认的“圈子”的态度和我们今天所讨论的“不好的”BDSM的消失是息息相关的。首先,这种话语构建了一个想象的同质化的群体来代表BDSM实践者。这一新的主体的使得公共讨论中对于个体的讨论更加容易地变成对群体的评价,因为每一个BDSM实践者都被默认为这一群体的一员。为此,“字母圈”“不背锅”最直接的方式便是否定某某社群成员的身份。同时,这一策略如果想要达到目的,那么它必须诉诸一种理想化的标准来轻易地将有悖于主流价值的行为排除在外。而一个想象的、权威的主体的存在无疑使得一个统一的标准的建立和施行变得更加容易。

尾声

如果BDSM作为一个概念想要真正地被讨论,如果BDSM社群们想要得到发展,那么我们必须承认“不好的”的BDSM的存在。我们的精力,不应仅仅聚焦BDSM和精神控制的区别,或是BDSM为何不是虐待,同时也应关注BDSM和这些概念的交集,如它如何可以被pickup artist利用,现有的BDSM社群文化如何鼓励了侵犯行为的发生以及我们可以如何去避免它。我们也应该从“字母圈”的束缚中解绑,用新的语言去包容更加多元的BDSM实践者和不同的BDSM社群。这样,我们才会有一个可以“背锅”的、真实存在的BDSM。